第二检察部 朱俊

习近平总书记强调“法治建设既要抓末端、治已病,更要抓前端、治未病。”近年来,万载县人民检察院深入贯彻习近平法治思想和习近平生态文明思想,积极践行绿水青山就是金山银山的理念,始终把生态环境和资源保护工作摆在突出位置,坚持依法能动履职,深化以案促治,做实恢复性司法,以高质效办好每一个案件,助推生态环境和资源保护高水平治理。

放了“兽夹”落入“法网”

村民温某怎么都没想到,自己开车接送了一趟朋友,在家门口山上放了几个夹子,竟然跟犯罪扯上了关系。2023年3月,民警在侦查一起非法狩猎案件时,发现了温某参与非法狩猎的事实,案件查清后移送检察院。

原来,在2023年年初的一天晚上,温某接到朋友刘某电话,刘某称其和凌某当晚将前往某地进行狩猎活动,请温某开车接送,温某碍于情面便答应。当晚刘某和凌某猎捕到麂子1只、野兔2只。此外,温某为猎捕野猪,还将四个捕兽夹安放在其住址附近山上,未猎捕到野生动物。根据刑法和野生动物保护法等相关规定,温某、刘某和凌某在禁猎区、禁猎期,使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏了野生动物资源,情节严重,构成非法狩猎罪。

释法说理打开心结

案件办理过程中,首先面对的就是温某的不理解。“我不就是开车接送了一下朋友?麂子、野兔也不是我猎捕的跟我有什么关系?放了几个捕猎夹也没猎捕到野生动物,怎么会成了犯罪?”面对温某的一连串疑问,我意识到,比起让嫌疑人带着委屈和怨气接受惩罚,更应该让他们认识到自身行为的社会危害性,他们才能真正从心底接受处理结果。

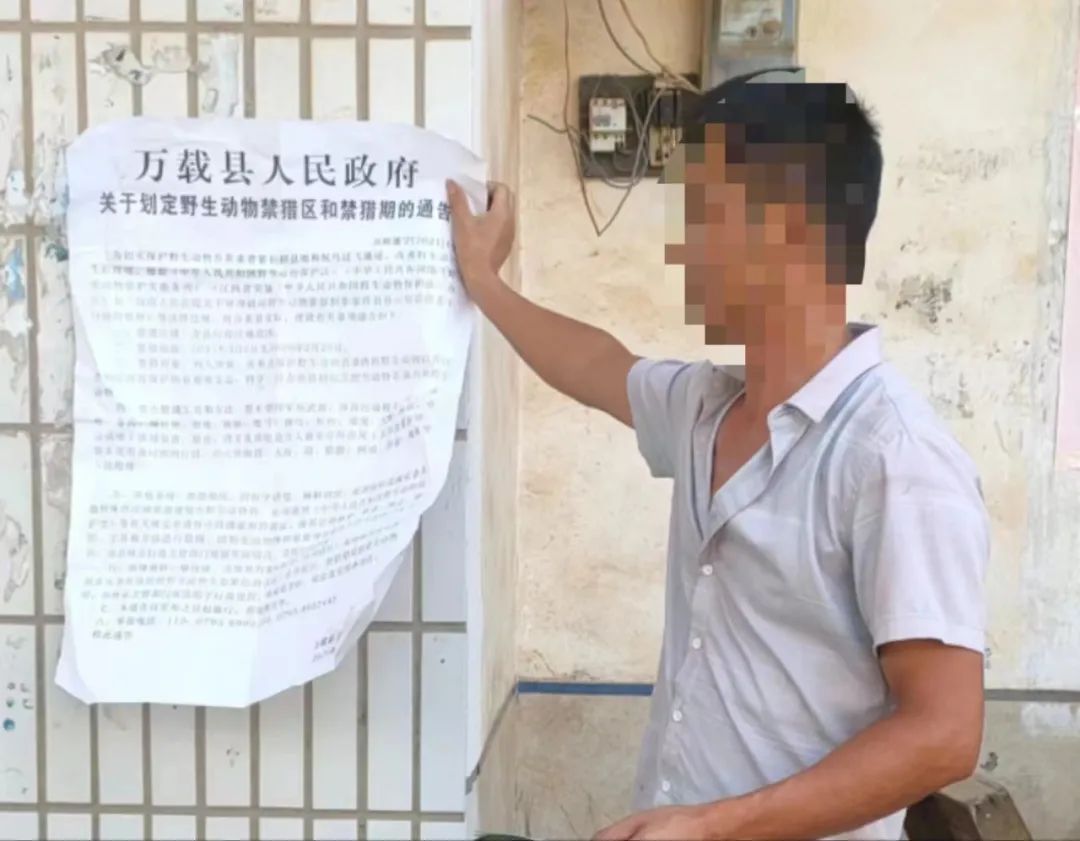

为了消除温某的疑虑,我找出了相关法律规定和政府关于划定禁猎区禁猎区的通告,向他出示了近年来本地打击非法狩猎的相关新闻,再详细释法说理。听完我们的分析,温某陷入沉思。他说:“以前实在不知道这些,我认罪悔罪,希望检察机关能给我一个改过自新的机会。”

不起诉彰显司法温度

本案事实清楚,定性准确,是一个看起来普普通通的小案子,可对于一个法律认识不足、犯罪后果较轻的人来说,让其背负一个刑事案件的案底,是否罪责刑相适应呢?经过集体讨论,温某在共同犯罪中作用较小,对狩猎规定了解不全面而实施犯罪,犯罪情节比较轻微,因此我们拟对其作相对不起诉处理。但不诉不代表不诉了之,之后该如何做好“后半篇”文章?被损害的生态环境要如何修复?检察官犯了难。于是,我们邀请了野生动物保护专家和人民监督员召开听证会,就是否对温某作相对不起诉,如何弥补生态功能损失听取意见。经讨论大家一致认为,根据案件情节可以对温某作出不起诉处理,野生动物保护专家提出:野生动物保护工作需要大量的人力投入,建议督促温某协助开展野生动物保护宣传,一方面让更多群众知晓狩猎法规,提升野生动物保护意识,另一方面生态环境功能也能获得替代性补偿。”

“捕猎者”成为“保护者”

2023年7月,我们向温某宣告不起诉决定。接过《不起诉决定书》,温某感慨良多,他说:“不懂法确实会铸成大错,幸好法律给予了我改过的机会,我愿意协助开展野生动物保护宣传。”我们对照被损害的野生动物资源,参考本地的平均工资收入,为温某量身定制了宣传代偿方案:温某自愿在其住所地乡镇、村组开展累计197小时的野生动物保护宣传,6个月内完成替代性修复工作。温某对该方案欣然接受。

2023年8月5日傍晚,温某将清晰的宣传照片上传至微信“野保宣传群”中,标志着半日的宣传工作结束。

在村委、南杂小店等人员较多的场所,张贴分发宣传资料,以本人亲身经历宣传保护野生动物的重要性及违反相关规定的法律后果。……像这样的劳务代偿公益服务,温某已开展一月有余。

我们也随时开展“云端”监督,定期在微信群检查温某开展宣传的情况和打卡次数,确保劳务代偿履行到位。

温某的情况并不是个例,2023年以来,我们陆续受理了十余起非法狩猎案件,大部分嫌疑人均是对狩猎规定认知不足,导致触犯法律。为推动问题标本兼治,深化源头治理,除了督促违法者以开展法治宣传等方式补偿生态环境功能,我们还严格落实“谁执法谁普法”的普法责任制,以多种形式开展法治进乡村宣传活动,以案释法普及环境资源保护法律知识,让人民群众知法、守法、敬法,助力营造崇尚生态文明的社会氛围。